Mentre sto scrivendo questa newsletter, è la sera del 12 novembre. Un anno fa, lo stesso giorno, iniziava a circolare la notizia della scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta lasciandoci sospesi ad aspettare aggiornamenti. Ancora non sapevamo, immaginavamo soltanto e lentamente emergevano nuovi dettagli. Me ne ricordo uno in particolare: le foto dal centro commerciale dove Giulia si trovava con il suo ex, che l’aveva accompagnata a cercare qualcosa da mettersi per la laurea. Prima di smettere di rispondere, Giulia aveva mandato dal camerino le foto dei vestiti nuovi a sua sorella Elena. L’avrebbe potuto fare una delle mie sorelle con me, l’avrei potuto fare io con mia mamma o con una mia amica. In quei giorni le ragazze scrivevano sulla pagina Instagram di Giulia: aggrappandosi alla speranza praticavano una sorta di pensiero magico e desiderativo. «Ti aspettiamo, Giulia», «Sto per laurearmi anch’io e ti penso tutto il tempo», «Tornerai a casa e leggerai di sconosciute preoccupate per te». Quei messaggi sono ancora tutti lì, anche adesso che sappiamo che le cose sono andate come temevamo dal principio, che l’11 novembre Giulia Cecchettin era già stata uccisa in un parcheggio, per essere rimasta ferma nella sua decisione di interrompere la sua relazione con Turetta.

Giulia viveva a Vigonovo, poco distante da Padova, la città dove sono nata e cresciuta. Ha frequentato il mio stesso liceo e stava per laurearsi all’Università di Padova dove ho studiato anch’io. Ho scoperto anche che siamo nate lo stesso giorno. Per seguire la vicenda, l’anno scorso sono tornata a Padova da Milano, sono andata alle manifestazioni, al funerale e alle assemblee femministe nelle settimane successive nella città dove ormai non vivo più da anni. Ma il caso di Giulia non ha colpito soltanto me, è stato uno tra i pochi femminicidi in grado di bucare l’indifferenza. Di Meena Kumari, di Ester Palmieri, di Vincenza Angrisano non abbiamo parlato così tanto. Dopo la morte di Giulia sembrava che non si potesse pensare ad altro, sentire altro, che fosse arrivato il punto di rottura. Anche chi non era mai stato a un corteo usciva di casa reggendo un cartello. Su molti c’era scritto «Se domani non torno, voglio essere l’ultima».

Novembre 2023 è stato un mese doloroso, di un dolore fluido come inchiostro che macchia ogni cosa. Al funerale piangevano tutti, fianco a fianco tra sconosciuti di tutte le età, ma mentre le studentesse con le biciclette in mano agitavano le chiavi davanti alla chiesa, ho avuto la sensazione che il dolore avesse preso una forma nuova.

A dare il via alla metamorfosi era stata Elena Cecchettin che per prima ha rifiutato il ruolo di vittima che la società le presentava come uno scettro per incoronarla. Quando i giornalisti la intervistavano, seguendo il copione e sperando in una dichiarazione pietosa, lei rispondeva parlando di cultura patriarcale e di responsabilità collettiva. Lo stesso ha fatto Gino Cecchettin, un padre con la straordinaria capacità, in un momento simile, di fare un passo indietro e lasciarsi trascinare da sua figlia maggiore nel mondo femminista. «È stato come imparare l’alfabeto», ha raccontato nel suo libro, Cara Giulia. Padre e figlia hanno preso il loro dolore e l’hanno risignificato: ci hanno mostrato che si può distribuirlo, si può renderlo politico senza intaccarne l’intimità e si può usarlo come spinta per costruire un mondo migliore anche nella tragedia.

In italiano abbiamo un solo termine per indicare il dolore, in inglese, invece, la parola “grief” si usa nello specifico per parlare della sofferenza del lutto e del senso di mancanza di chi non c’è più. Sapevo già che che questo tipo di dolore è parte integrante della lotta femminista. Ne avevo avuto prova anche nel marzo 2021. Ero a Londra, durante un lockdown infinito, quando la trentatreenne Sarah Everard è stata rapita da un agente di polizia che l’ha violentata e uccisa. Anche allora c’era una vittima perfetta (giovane e bianca che stava tornando a casa a piedi alle nove di sera) e anche allora abbiamo atteso giorni prima di scoprire cosa le fosse successo. Ricordo la distesa di fiori a Clapham proprio come quelli davanti alla casa di Giulia, ricordo la veglia che violava il lockdown interrotta con violenza dalla polizia e l’intera città vuota avvolta in una nebbia di dolore e rabbia. Per mesi, ogni ragazza bionda che vedevo passare, pensavo potesse essere lei. Ogni tanto quando sono in Inghilterra mi succede ancora.

Da Londra a Vigonovo, con le fiaccole o le torce dei cellulari accese, il dolore risuona con quello delle madri di Ciudad Juárez che cercano le figlie scomparse. Si crea un’eco oltre i confini geografici, un canto che si ripete in lingue diverse. Dopo la morte di Giulia Cecchettin è diventata virale la poesia Se domani non torno di Cristina Torres-Cáceres, scritta anni fa in Perù a seguito di una serie di femminicidi avvenuti in America Latina dove il fenomeno assume tratti particolarmente drammatici. «Ogni volta che vengo a sapere che la mia poesia è tornata a circolare, temo il peggio», mi ha raccontato quando l’ho intervistata.

«Who will record the history of tears?» si chiede l’autrice femminista Ann Cvetkovich citando un’epigrafe di Roland Barthes. La sua risposta guarda alle comunità marginalizzate, a quei corpi e a quelle vite che, come scriveva Audre Lorde, «non sono mai stati destinati a sopravvivere». I versi di Torres-Cáceres - «Se domani sono io, se domani non torno, mamma distruggi tutto» - fanno parte dell’enorme archivio frammentato, stratificato e apolide, costruito pezzo dopo pezzo da chi tiene traccia della storia delle lacrime. In questo Non una di meno e le donne sudamericane che hanno lanciato il movimento diffuso in tutto il mondo hanno avuto un ruolo cruciale. La stessa frase «Ni una menos» è stata presa da una poesia, scritta da Susana Chávez Castillo, anche lei brutalmente uccisa a Ciudad Juarez (la sua raccolta di poesie, Prima tempesta, tra l’altro è stata tradotta per la prima volta in italiano da Concita De Gregorio lo scorso ottobre).

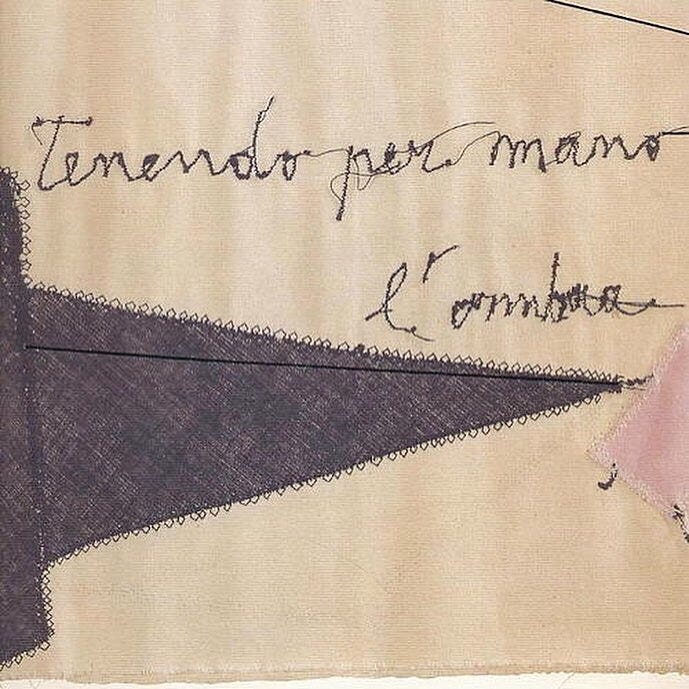

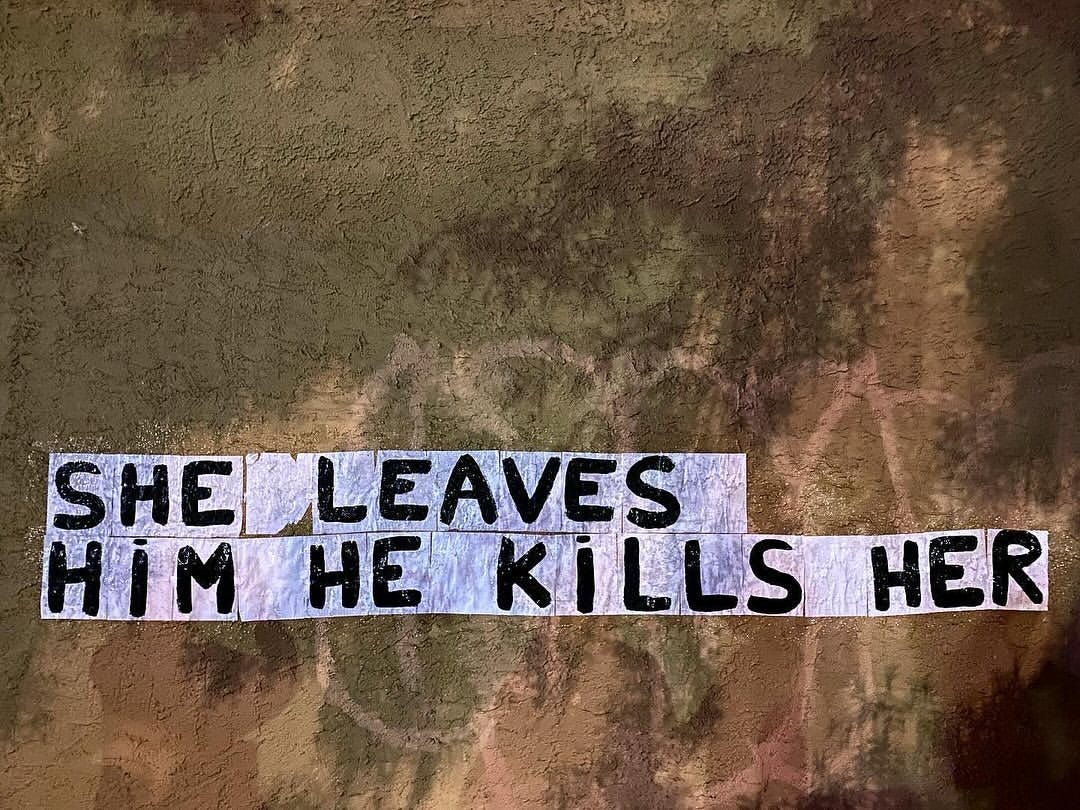

Ma non ci sono solo poesie: si tratta di di un bagaglio culturale sterminato di opere d’arte, performance come Un violador en tu camino del collettivo cileno LASTESIS, graffiti come quelli del collettivo Feminist Collage NYC, inni come Canción sin miedo della musicista messicana Vivir Quintana, libri da leggere ad alta voce e slogan da urlare in tutte le lingue. E poi dati, mappe, numeri, storie da raccogliere perché non ne vada persa nemmeno una. Se i governi di tutto il mondo non riconoscono queste morti e non fanno nulla per evitarle e per ricordarle, se lasciano alle madri il compito di raccogliere i resti delle figlie, bruciate e mutilate, come delle moderne Antigoni, allora diventa essenziale condividere il dolore sotto forme non istituzionalizzate, cantarlo, urlarlo, e diffonderlo creando nuovi rituali funebri, dipingendo le croci di rosa, perché non vada perduto e ci possa mostrare una via d’uscita dalla paura.

Questo fardello di dolore è immenso e difficile da portare. Saremmo davvero in grado di soffrire come abbiamo sofferto per Giulia ad ogni donna che viene uccisa, una ogni 5 minuti nel mondo, una ogni 72 ore in Italia? Ci proviamo, ci diciamo che possiamo darci il cambio nell’impegno politico a non lasciarci scivolare accanto la sofferenza, ma la risposta è quella che è. Oggi viviamo in quella che il filosofo Byung-chul Han chiama «la società senza dolore». Siamo portati a evitare ogni sofferenza e sperimentiamo una forma di «algofobia». Soprattutto, non abbiamo tempo: serenità significa maggiore capacità di performare. Nelle nostre vite non c’è spazio per lo struggimento lento che ti scava dentro fino a trasformarti e nemmeno per la disperazione devastante che ti costringe a raccogliere i cocci a uno a uno. Lasciare che il dolore diventi cronico e fine a se stesso non fa bene, ma l’autore è convinto che qualcosa di umano vada perso mentre proviamo a risolvere tutto con strategie di self help. «La sofferenza, della quale sarebbe responsabile la società, viene privatizzata e psicologizzata», scrive. Se stiamo male per come va il mondo andiamo in terapia e troviamo una soluzione individuale.

«Così», aggiunge, «la psicologia positiva sigilla la fine della rivoluzione. A salire sul palco non sono i rivoluzionari, bensì i trainer motivazionali che impediscono il diffondersi del malumore o anche della rabbia».

Il dolore nella sua declinazione sociale viene allontanato e normato. Puoi soffrire per le donne uccise, ma solo per un po’. Quando le persone si sono rese conto che Gino Cecchettin non avrebbe smesso di parlare di Giulia dopo il funerale, hanno iniziato ad accusarlo di protagonismo. Si stava prendendo troppo spazio, si era rivelato, come mi è stato detto, «Un personaggio controverso». Lo stesso vale per Elena Cecchettin. Nei giorni successivi alla morte di Giulia ho dovuto disabilitare i commenti ad un mio post su Instagram perché pieni di insinuazioni crudeli sul suo modo di vivere il dolore. Era troppo lucida (e per una donna l’emotività deve sempre risultare scomposta), troppo combattiva, parlava di lotta e patriarcato invece di ripetere quanto stesse male: doveva esserci qualcosa che non andava in lei.

Per essere accettato nella nostra società il dolore deve rispettare determinati codici: va vissuto privatamente e passivamente, senza che diventi ragione per avanzare delle pretese. Il dolore di Elena, invece, viola le regole, il dolore femminista cerca un colpevole e lo trova, si fonde al bisogno di azione e trasformazione e diventa un punto di partenza. Cerca la guarigione nella resistenza.

«Rendere il lutto un evento pubblico», scrive l’autrice cubana Ileana Diéguez, «è molto più che mostrare il proprio lamento funebre. È affermare, documentare, testimoniare, organizzare, esigere con lacrime e parole, ma anche con azioni, come hanno fatto e continuano a fare i padri e le madri delle migliaia di desaparecidos e persone assassinate in questi tempi violenti. Le azioni e le performatività del lutto in una società governata dall'impunità, hanno la funzione di insistere sull’impossibilità della pace senza giustizia. Essere in lutto, nelle attuali circostanze, implica andare oltre il lamento funebre per trasformare i gesti delle supplici in azioni delle Erinni. Dal dolore, alla “rabbia degna”»

Portare il dolore nella sfera pubblica, esporlo davanti a chi avrebbe potuto e dovuto impedirlo, diventa l’unica azione possibile per non subire un’ulteriore cancellazione dopo la morte. Di Giulia Cecchettin sappiamo tantissime cose e questo ci rende impossibile dimenticarla: sappiamo che collezionava scatole di latta, che la sua camera da letto era piena di oggetti di recupero e disegni. Sappiamo che aveva paura delle cimici e che le piaceva dividere il gelato con sua mamma. Non sarebbe stato così senza il lavoro di Elena e il suo discorso il giorno del funerale e senza Gino che ha scritto un libro in cui non nomina mai chi gli ha portato via la figlia, ma restituisce a lei la vita vissuta donandone un po’ a noi.

Che cosa sappiamo, invece, di tutte le altre? In Italia non esiste nemmeno un database istituzionale che tenga traccia dei femminicidi. «Tutte le altre donne non le vediamo perché nessuno ce le racconta», mi spiega durante un’intervista per Cosmopolitan Anna Bardazzi, autrice del podcast Ricorda il mio nome che rimette al centro le storie delle donne uccise ripercorrendo le loro vite. «Se dimentichi che una persona esisteva finché qualcuno non l’ha ammazzata, se dimentichi che studiava come noi, mangiava come noi, rideva come noi, guardava la televisione come noi, allora puoi continuare a contare in eterno. Restano soltanto numeri». Bardazzi ogni mese raccoglie pazientemente le tracce lasciate da queste donne: un lavoro dal pesante carico emotivo che genera memoria, dolore e rabbia. «Magari non serve a nessuno», mi dice, «ma per me ha un valore politico».

In questi giorni è pieno di articoli che si chiedono «A un anno dalla morte di Giulia, che cosa è cambiato?». A livello istituzionale la risposta è semplice: niente, nulla è stato fatto per iniziare a gestire il problema a livello culturale e lavorare sulla prevenzione. A tratti mi sembra che non sia cambiato nulla nemmeno nel sentire generale: dov’è finita l’emozione e la rabbia che sembrava legare le centinaia di migliaia di persone scese in piazza a Roma? A cosa è servito il dolore? Non ha cambiato la società, anche se penso spesso che abbia cambiato me.

Quando mi prende lo sconforto, penso a tutte le volte che torno a Padova e arrivo in stazione. Dalla morte di Giulia è comparsa una scritta che dice «Sorella, non sei sola». Mi dà il benvenuto e mi ricorda che anche la mia città in qualche modo è cambiata e ora trattiene quella memoria e quel dolore tra i portici e l’asfalto. Forse servono occhi attenti per vederlo, ma ogni scritta dedicata a lei, ogni slogan che compare dietro l'angolo è una fessura nell’indifferenza che fa entrare la luce. L’ha detto anche Elena, a un anno dalla morte di sua sorella:

«E mentre noi ti dicevamo addio la gente scriveva il tuo nome sui muri. E ci sei ancora, sulle mura di ogni città che visito».

3 emozioni del mese

Angoscia: non c’è altro modo per descrivere le giornate dopo la rielezione di Donald Trump. Sembra di vivere in un film distopico con le donne che fanno scorte di pillole abortive e i ragazzi che scrivono «Your body, my choice» su TikTok. Due letture su come ci sentiamo: Jessica Valenti e, come sempre, Giulia Blasi.

Speranza: nella newsletter dedicata alla speranza dicevo tante cose che ora mi sembrano molto più difficili sia da credere che da applicare ma, come ha scritto Margaret Atwood «Despair is not an option». Ne ho scritto qui.

Speranza x2, perché ne abbiamo bisogno: ho avuto il piacere di intervistare Francesca Cavallo autrice del bestseller Storie della buonanotte per bambine ribelli che è tornata con un nuovo libro, stavolta per i «maschi del futuro» (che è anche un ottimo regalo di Natale per amici genitori). Il pezzo si legge qui e fa sognare un futuro migliore.